Dhamma e non dualità

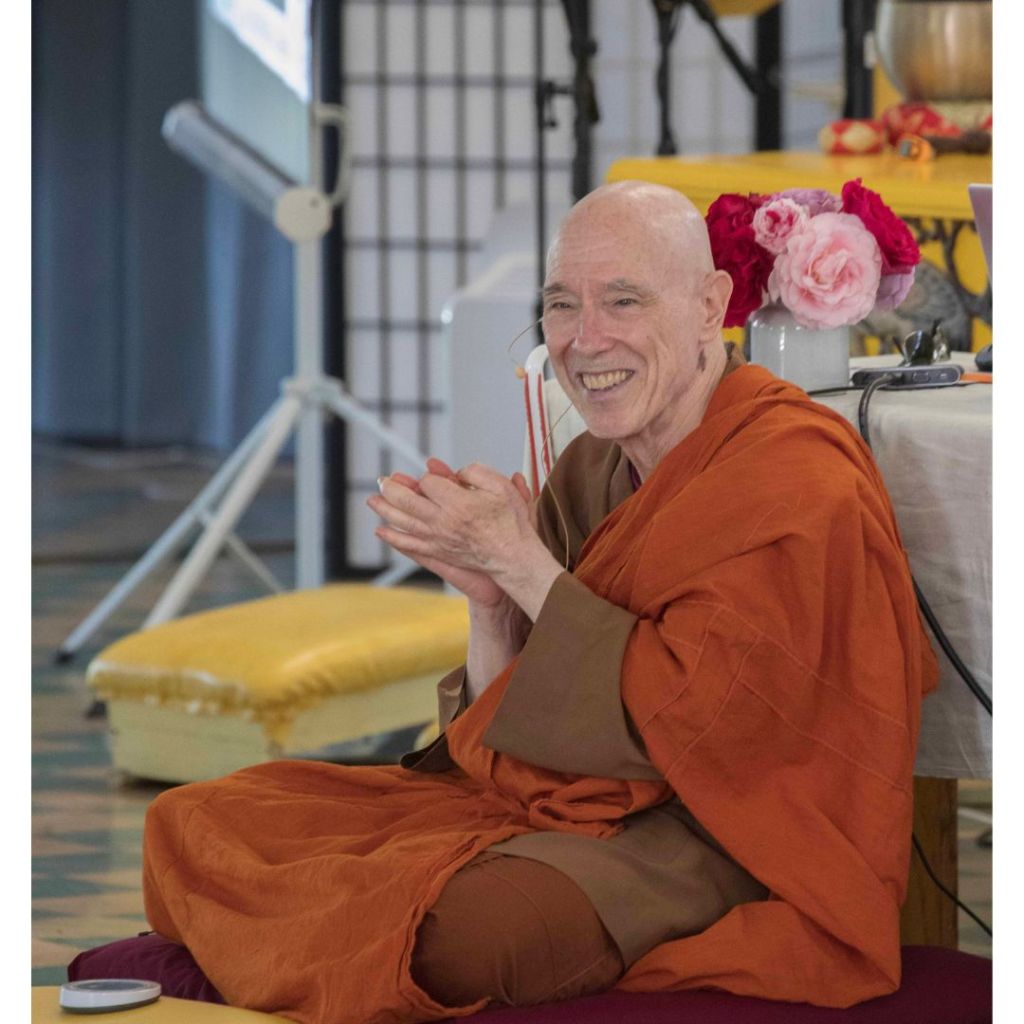

di Bhikkhu Bodhi

Parte 1

Uno dei problemi più complessi che il Buddhismo Theravada ha dovuto affrontare negli ultimi anni è stato l’incontro tra la meditazione vipassana Theravada classica e le tradizioni contemplative “non dualistiche” meglio rappresentate dall’Advaita Vedanta e dal Buddhismo Mahayana. Le risposte a questo incontro hanno spaziato tra gli estremi, spaziando da un acceso confronto fino a tentativi di sintesi e ibridazione. Sebbene il presente saggio non possa pretendere di illuminare tutti gli intricati e sottili problemi implicati in questo dialogo a volte instabile, spero che possa contribuire a gettare qualche scintilla di luce da una prospettiva Theravada orientata canonicamente.

La mia prima osservazione preliminare è quella di insistere sul fatto che un sistema di pratica meditativa non costituisce una disciplina a sé stante. Qualsiasi autentico sistema di pratica spirituale si trova sempre immerso in una matrice concettuale che definisce i problemi che la pratica intende risolvere e l’obiettivo verso cui è orientata. Pertanto, la fusione di tecniche basate su quadri concettuali incompatibili è irta di rischi. Sebbene tali fusioni possano placare una predilezione per la sperimentazione o l’eclettismo, sembra probabile che il loro effetto a lungo termine sarà quello di creare una certa “dissonanza cognitiva” che si riverbererà nei livelli più profondi della psiche, suscitando una confusione ancora maggiore.

La mia seconda osservazione consisterebbe semplicemente nel sottolineare che le tradizioni spirituali non dualistiche sono ben lungi dall’essere coerenti tra loro, ma comprendono piuttosto un’ampia varietà di visioni profondamente diverse e inevitabilmente influenzate dai più ampi contorni concettuali delle filosofie che le comprendono.

Per il Vedanta, la non-dualità (advaita) significa l’assenza di una distinzione ultima tra l’Atman, il sé più profondo, e Brahman, la realtà divina, il fondamento del mondo. Dal punto di vista della più alta realizzazione, esiste una sola realtà ultima – che è simultaneamente Atman e Brahman – e lo scopo della ricerca spirituale è conoscere che il proprio vero sé, l’Atman, è la realtà senza tempo che è Essere, Consapevolezza, Beatitudine. Poiché tutte le scuole del Buddhismo rifiutano l’idea dell’Atman, nessuna può accettare il non-dualismo del Vedanta. Dal punto di vista della tradizione Theravada, qualsiasi ricerca per la scoperta dell’identità, sia come sé individuale permanente che come sé universale assoluto, dovrebbe essere liquidata come un’illusione, un errore metafisico nato dall’incapacità di comprendere adeguatamente la natura dell’esperienza concreta. Secondo i Pali Sutta, l’essere individuale è semplicemente un’unità complessa dei cinque aggregati, tutti caratterizzati dai tre segni di impermanenza, sofferenza e assenza di un sé. Qualsiasi postulazione di individualità in relazione a questo insieme di fenomeni transitori e condizionati è un esempio di “visione della personalità” (sakkayaditthi), il vincolo più fondamentale che lega gli esseri al ciclo delle rinascite. Il raggiungimento della liberazione, per il Buddhismo, non avviene attraverso la realizzazione di un vero sé o di un “io” assoluto, ma attraverso la dissoluzione anche del più sottile senso di individualità in relazione ai cinque aggregati, “l’abolizione di ogni creazione di io, creazione di mio e delle tendenze latenti alla presunzione”.

Le scuole Mahayana, nonostante le loro grandi differenze, concordano nel sostenere una tesi che, dal punto di vista Theravada, rasenta l’eccesso. Si tratta dell’affermazione secondo cui non esiste una differenza ultima tra samsara e nirvana, contaminazione e purezza, ignoranza e illuminazione. Per il Mahayana, l’illuminazione che il sentiero buddhista mira a risvegliare consiste proprio nella realizzazione di questa prospettiva non dualistica. La validità delle dualità convenzionali viene negata perché la natura ultima di tutti i fenomeni è la vacuità, la mancanza di qualsiasi realtà sostanziale o intrinseca, e quindi nella loro vacuità tutti i diversi fenomeni apparentemente opposti postulati dalla dottrina buddhista tradizionale alla fine coincidono: “Tutti i dharma hanno una natura unica, che è la non-natura”.

L’insegnamento del Buddha, così come si ritrova nel Canone Pali, non avalla una filosofia del non-dualismo di alcun tipo, né, aggiungerei, una prospettiva non-dualistica può essere trovata implicita nei discorsi del Buddha. Allo stesso tempo, tuttavia, non sosterrei che i Sutta Pali propongano il dualismo, la postulazione della dualità come ipotesi metafisica finalizzata all’assenso intellettuale. Caratterizzerei l’intento del Buddha nel Canone come principalmente pragmatico piuttosto che speculativo, sebbene lo qualificherei anche dicendo che questo pragmatismo non opera in un vuoto filosofico, ma trova il suo fondamento nella natura della realtà così come il Buddha la penetrò nella sua illuminazione. A differenza dei sistemi non-dualistici, l’approccio del Buddha non mira alla scoperta di un principio unificante dietro o al di sotto della nostra esperienza del mondo. Prende invece il dato concreto dell’esperienza vissuta, con tutta la sua ronzante confusione di contrasti e tensioni, come punto di partenza e cornice entro cui cercare di diagnosticare il problema centrale al centro dell’esistenza umana e di offrire una via per la sua soluzione. Pertanto, la stella polare del sentiero buddhista non è un’unità finale, ma l’estinzione della sofferenza, che porta alla risoluzione del dilemma esistenziale al suo livello più fondamentale.

Quando indaghiamo la nostra esperienza esattamente così come si presenta, scopriamo che è permeata da una serie di dualità di fondamentale importanza, con profonde implicazioni per la ricerca spirituale. L’insegnamento del Buddha, così come riportato nei Sutta Pali, fissa la nostra attenzione senza esitazione su queste dualità e considera il loro riconoscimento come la base indispensabile per qualsiasi ricerca onesta di saggezza liberatrice. Sono proprio queste antitesi – di bene e male, sofferenza e felicità, saggezza e ignoranza – che rendono la ricerca dell’illuminazione e della liberazione una preoccupazione così cruciale.

Al culmine delle coppie di opposti si trova la dualità del condizionato e dell’Incondizionato: il samsara come ciclo di ripetute nascite e morti in cui tutto è impermanente, soggetto a cambiamento e soggetto a sofferenza, e il Nibbana come stato di liberazione finale, il non-nato, senza età e senza morte. Sebbene il Nibbana, anche nei testi più antichi, sia chiaramente presentato come una realtà ultima e non semplicemente come uno stato etico o psicologico, non vi è la minima insinuazione che questa realtà sia metafisicamente indistinguibile a un livello profondo dal suo opposto manifesto, il samsara. Al contrario, la ripetuta lezione del Buddha è che il samsara è il regno della sofferenza governato da avidità, odio e illusione, in cui abbiamo versato lacrime più grandi delle acque dell’oceano, mentre il Nibbana è la liberazione irreversibile dal samsara, da raggiungere demolendo avidità, odio e illusione e abbandonando ogni esistenza condizionata.

Pertanto, il Theravada fa dell’antitesi tra samsara e Nibbana il punto di partenza dell’intera ricerca della liberazione. Ancor di più, tratta questa antitesi come determinante per l’obiettivo finale, che è precisamente la trascendenza del samsara e il raggiungimento della liberazione nel Nibbana. Dove il Theravada differisce significativamente dalle scuole Mahayana, che partono anch’esse dalla dualità tra samsara e Nirvana, è nel suo rifiuto di considerare questa polarità come una mera lezione preparatoria pensata per coloro che hanno facoltà mentali limitate, destinata a essere infine superata da una più elevata realizzazione della non-dualità. Dal punto di vista dei Sutta Pali, anche per il Buddha e gli Arahant la sofferenza e la sua cessazione, samsara e Nibbana, rimangono distinte.

I ricercatori spirituali che esplorano ancora le diverse tradizioni contemplative comunemente presumono che l’insegnamento spirituale più elevato debba essere quello che postula un’unità metafisica come fondamento filosofico e obiettivo finale della ricerca dell’illuminazione. Considerando questo presupposto come assiomatico, potrebbero quindi concludere che l’insegnamento buddista pali, con la sua insistenza sulla valutazione sobria delle dualità, sia carente o provvisorio, e che richieda il suo compimento attraverso una realizzazione non dualistica. Per coloro che condividono tale orientamento, la dissoluzione delle dualità in un’unità finale apparirà sempre più profonda e completa.

Tuttavia, è proprio questo presupposto che vorrei mettere in discussione. Affermerei, riferendomi all’insegnamento originale del Buddha, che profondità e completezza non devono essere acquistate al prezzo delle distinzioni, ma possono essere raggiunte al livello più alto preservando intatte le dualità e la diversità così straordinariamente evidenti a una matura riflessione sul mondo. Aggiungerei, inoltre, che l’insegnamento che insiste sul riconoscimento delle dualità reali così come sono è in definitiva più soddisfacente. La ragione per cui è più soddisfacente, nonostante la sua negazione dell’anelito della mente a un’unità completa, è perché tiene conto di un altro fattore che prevale in importanza sulla ricerca dell’unità. Questo “qualcos’altro” è la necessità di rimanere radicati nella realtà.

Ciò in cui ritengo che l’insegnamento del Buddha, così come preservato nella tradizione Theravada, superi tutti gli altri tentativi di risolvere i dilemmi spirituali dell’umanità è il suo persistente rifiuto di sacrificare la realtà in favore dell’unità. Il Dhamma del Buddha non ci indirizza verso un assoluto onnicomprensivo in cui le tensioni dell’esistenza quotidiana si dissolvono in un’unità metafisica o in un vuoto imperscrutabile. Ci indirizza, piuttosto, verso la realtà come sfera ultima di comprensione, verso le cose come sono realmente (yathabhuta). Soprattutto, ci indirizza verso le Quattro Nobili Verità della sofferenza, la sua origine, la sua cessazione e la via verso la sua cessazione, come proclamazione liberatrice delle cose come sono realmente. Queste quattro verità, dichiara il Buddha, sono nobili verità, e ciò che le rende nobili verità è proprio il fatto che sono reali, costanti, invariabili (tatha, avitatha, anannatha). È l’incapacità di affrontare la realtà di queste verità che ci ha portato a vagare così a lungo nel lungo corso del samsara. È penetrando queste verità esattamente così come sono che si può raggiungere il vero compimento della ricerca spirituale: porre fine alla sofferenza.

Parte 2

In questo seguito al saggio precedente, intendo discutere tre principali aree di differenza tra l’Insegnamento del Buddha, che qui possiamo definire “Ariya Dhamma”, e le filosofie della non-dualità. Queste aree corrispondono alle tre divisioni del sentiero buddista: virtù, concentrazione e saggezza.

Per quanto riguarda la virtù, la distinzione tra i due insegnamenti non è immediatamente evidente, poiché entrambi generalmente affermano l’importanza di una condotta virtuosa all’inizio della pratica. La differenza essenziale tra loro emerge, non all’inizio, ma solo in seguito, nel modo in cui valutano il ruolo della moralità nelle fasi avanzate del sentiero. Per i sistemi non duali, tutte le dualità vengono infine trascese nella realizzazione della realtà non duale, l’Assoluto o fondamento fondamentale. Poiché l’Assoluto comprende e trascende ogni diversità, per chi lo ha realizzato le distinzioni tra bene e male, virtù e non virtù, perdono la loro validità ultima. Tali distinzioni, si dice, sono valide solo a livello convenzionale, non a livello di realizzazione finale; sono vincolanti per il praticante, non per l’adepto. Pertanto, nelle loro forme storiche (in particolare nel Tantra induista e buddhista), le filosofie della non dualità sostengono che la condotta del saggio illuminato non può essere circoscritta da regole morali. Il saggio ha trasceso ogni distinzione convenzionale tra bene e male. Agisce spontaneamente, partendo dalla sua intuizione dell’Assoluto e quindi non è più vincolato dalle regole morali valide per coloro che ancora lottano verso la luce. Il suo comportamento è un’elusiva e incomprensibile emanazione di quella che è stata definita “saggezza folle”.

Per l’Ariya Dhamma, la distinzione tra i due tipi di condotta, morale e immorale, è netta e chiara, e questa distinzione persiste fino al compimento del sentiero: “La condotta fisica è duplice, dico, da coltivare e da non coltivare, e tale condotta è o l’una o l’altra” (MN 114). La condotta del saggio buddista ideale, l’Arahant, incarna necessariamente i più alti standard di rettitudine morale sia nello spirito che nella lettera, e per lui la conformità alla lettera è spontanea e naturale. Il Buddha afferma che il liberato vive vincolato dalle regole del Vinaya, vedendo il pericolo anche nelle più piccole mancanze. Non può commettere intenzionalmente alcuna violazione dei precetti morali, né intraprenderà mai alcuna azione motivata da desiderio, odio, illusione o paura.

Nell’ambito della pratica meditativa o della concentrazione, riscontriamo ancora una sorprendente differenza di prospettiva tra i sistemi non-duali e l’ Ariya Dhamma. Poiché, per i sistemi non-duali, le distinzioni sono in ultima analisi irreali, la pratica meditativa non è esplicitamente orientata alla rimozione delle contaminazioni mentali e alla coltivazione di stati mentali virtuosi. In questi sistemi, si afferma spesso che le contaminazioni sono mere apparenze prive di realtà intrinseca, persino manifestazioni dell’Assoluto. Pertanto, impegnarsi in un programma di pratica per superarle è un esercizio inutile, come fuggire da un demone apparizionale: cercare di eliminare le contaminazioni significa rafforzare l’illusione della dualità. I temi meditativi che si diffondono attraverso le correnti di pensiero non-duali dichiarano: “nessuna contaminazione e nessuna purezza”; “le contaminazioni sono in essenza la stessa cosa della saggezza trascendente”; “è attraverso la passione che la passione viene rimossa”.

Nell’ Ariya Dhamma, la pratica della meditazione si sviluppa dall’inizio alla fine come un processo di purificazione mentale. Il processo inizia con il riconoscimento dei pericoli degli stati non salutari: sono veri e propri inquinanti del nostro essere che devono essere repressi ed eliminati. Il compimento si raggiunge con la completa distruzione delle contaminazioni attraverso la coltivazione dei loro antidoti salutari. L’intero percorso della pratica richiede il riconoscimento delle differenze tra le qualità oscure e luminose della mente, e si basa su sforzo e diligenza: “Non si tollera un pensiero non salutare che sorge, lo si abbandona, lo si dissipa, lo si abolisce, lo si annulla” (MN 2). Gli ostacoli sono “cause di cecità, cause di ignoranza, distruttive per la saggezza, non favorevoli al Nibbana” (SN 46:40). La pratica della meditazione purifica la mente dalle sue corruzioni, preparando la strada alla distruzione delle contaminazioni (asavakkhaya).

Infine, nel dominio della saggezza, L’ Ariya Dhamma e i sistemi non-duali si muovono ancora una volta in direzioni opposte. Nei sistemi non-duali, il compito della saggezza è quello di penetrare le apparenze diversificate (o l’apparenza della diversità) per scoprire la realtà unificante che le sottende. I fenomeni concreti, nelle loro distinzioni e nella loro pluralità, sono mera apparenza, mentre la vera realtà è l’Uno: o un Assoluto sostanziale (l’Atman, il Brahman, la Divinità, ecc.), o uno zero metafisico (Sunyata, la Natura Vuota della Mente, ecc.). Per tali sistemi, la liberazione giunge con l’arrivo all’unità fondamentale in cui gli opposti si fondono e le distinzioni evaporano come rugiada.

Nell’ Ariya Dhamma, la saggezza mira a vedere e conoscere le cose come sono realmente (yathabhutananadassana). Pertanto, per conoscere le cose come sono, la saggezza deve rispettare i fenomeni nella loro precisa particolarità. La saggezza lascia intatte diversità e pluralità. Cerca invece di scoprire le caratteristiche dei fenomeni, di comprendere le loro qualità e strutture. Si muove non nella direzione di un’identificazione onnicomprensiva con il Tutto, ma verso il disimpegno e il distacco, la liberazione dal Tutto. La coltivazione della saggezza non “indebolisce” in alcun modo i fenomeni concreti riducendoli ad apparenze, né li tratta come finestre che si aprono su un terreno fondamentale. Piuttosto, indaga e discerne, per comprendere le cose come sono: “E cosa si comprende come è realmente? Si comprende: Tale è la forma, tale il suo sorgere e svanire. Tale è la sensazione… la percezione… le formazioni… la coscienza, tale il suo sorgere e svanire”. “Quando si vede che ‘Tutte le formazioni sono impermanenti, tutto è sofferenza, tutto non è un sé’, ci si emancipa dalla sofferenza: questa è la via verso la purezza.”

I sistemi spirituali sono influenzati tanto dalle loro similitudini preferite quanto dai principi formulati. Per i sistemi non-duali, due similitudini emergono come predominanti. Una è lo spazio, che simultaneamente comprende e permea tutto, ma non è nulla di concreto in sé; l’altra è l’oceano, che rimane identico a se stesso sotto la mutevole moltitudine delle sue onde. Le similitudini utilizzate nel Dhamma ariya sono molto diverse, ma un tema che accomuna molte di esse è l’acutezza della vista, una vista che discerne il panorama delle forme visibili in modo chiaro e preciso, ciascuna nella sua individualità: “È come se ci fosse un lago in un anfratto montano, limpido, indisturbato, così che un uomo con una buona vista, stando sulla riva, potesse vedere conchiglie, ghiaia e ciottoli, e anche banchi di pesci che nuotano e riposano. Potrebbe pensare: ‘Ecco questo lago, limpido, indisturbato, e ci sono queste conchiglie, questa ghiaia e questi ciottoli, e anche questi banchi di pesci che nuotano e riposano’. Allo stesso modo un monaco comprende ciò che è realmente: “Questa è la sofferenza, questa è l’origine della sofferenza, questa è la cessazione della sofferenza, questa è la via che conduce alla cessazione della sofferenza”. Quando conosce e vede questo, la sua mente è liberata dalle contaminazioni, e, con la liberazione della mente, egli sa di essere liberato” (MN 39).

Saggi di copertina della newsletter della Buddhist Publication Society n. 27 (2a spedizione, 1994) e n. 29 (1a spedizione, 1995) Copyright © 1994, 1995 Buddhist Publication Society.

Solo per distribuzione gratuita.

Tradotto in proprio da Gruppo Dhammadana

Lascia un commento